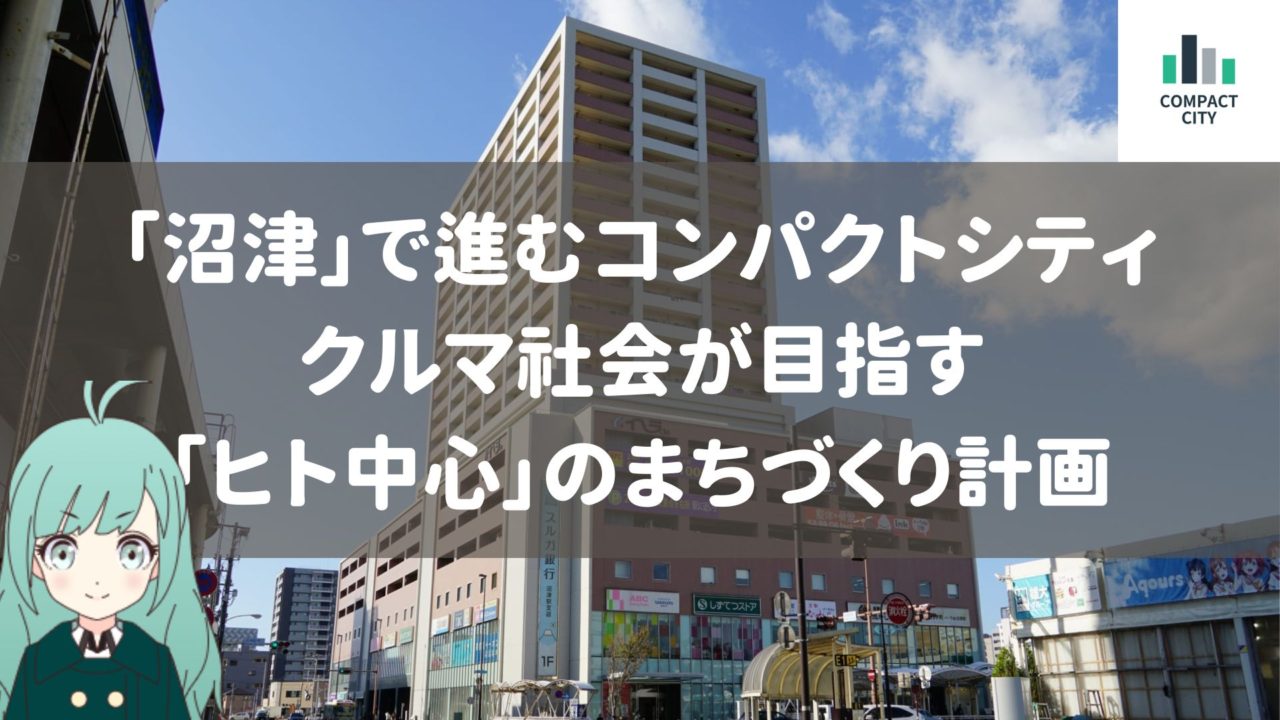

今回はJR高架化にともなう、沼津市の都市計画について紹介していきます。クルマ社会でありながら、住民との対話を積極的に行いながら再開発を進めている沼津駅周辺の現状をまとめます。

静岡県沼津市とは?

静岡県沼津市は、伊豆半島の付け根に位置する市です。富士山・修善寺・熱海・箱根など観光地に囲まれています。関東からのアクセスもよく、新幹線の三島駅や東名高速などからすぐたどり着きます。県内の人口ランキングでは、約20万人で浜松・静岡・富士につぐ第4位。

もともと江戸時代は東海道の宿場町として栄え、明治から東海道本線の熱海ルート開通までは鉄道の拠点としても活躍。温暖な気候から皇室の御用邸もでき「海のある軽井沢」と呼ばれた場所でもあります。

ただし沼津市そのものの観光地は少なく、港とビーチ(千本松原)、美味しいお魚たち、深海魚の水族館程度。アニメ「ラブライブサンシャイン」の聖地として知名度を徐々に高めていますが、周辺の熱海や伊豆地域が充実しすぎているためか、比べるとちょっと見劣りしてしまいます。

駿河湾から水揚げされた採れたてのお魚はほんとうに美味しいので、個人的にはまだまだポテンシャルがあると思っているのですが。。。

沼津駅にはJRの路線が2つ乗り入れています。大動脈である東海道本線と、かつての本線だった御殿場線がそれです。

2012年まで御殿場線経由で小田急の特急列車「あさぎり」が新宿まで結ぶなど、静岡の東のターミナルとしての機能を見せていました。しかし、乗車率の低さから乗り入れは終わり、現在は「ふじさん」による御殿場駅までの運行です。

商圏人口は100万人を超えますが、全国にみられるように百貨店の撤退による中心地の衰退や人口減少などの課題が顕在化しています。

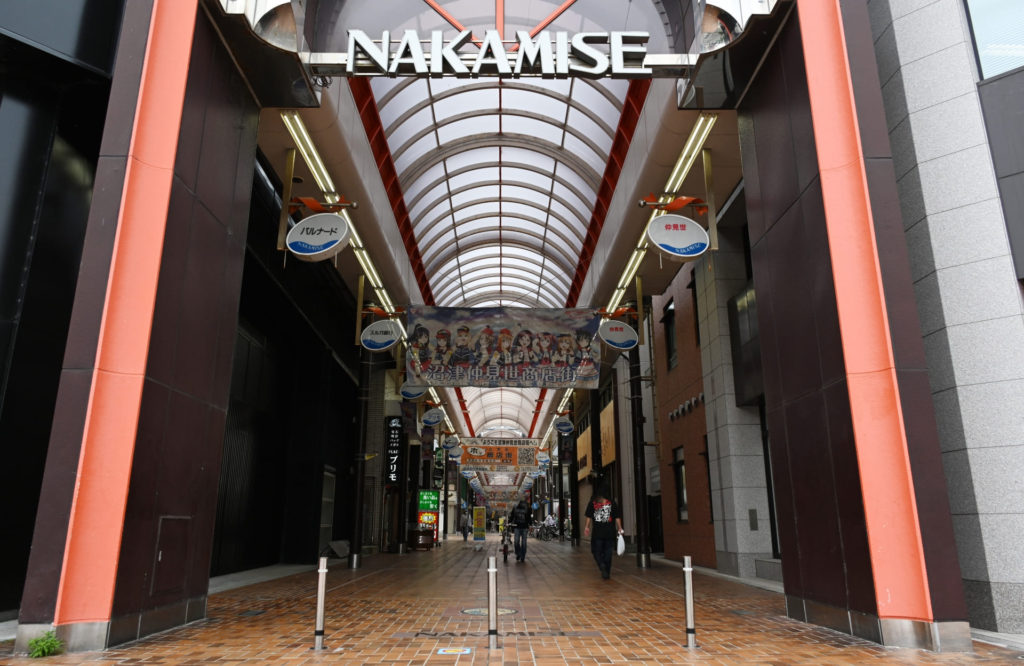

駅前は徐々に再開発が始まっており、すでに複合施設「イーラde」が開業している一方、昨年8月に駅北部にあった大型商業施設「イシバシプラザ」が閉店。町おこしの施策を数多く打っておりますが、年々寂しさが増している地域と言えます。

こじれまくった鉄道高架化事業が進展

賑わいが徐々に減っている沼津にも、再開発の兆しがあります。

沼津ではJR線の高架化と、貨物ターミナル「沼津貨物駅」の移転工事が行われています。

高架化事業の狙いは、下記のとおりです。

1)13カ所の踏切を撤去し、線路で分断された南北の回遊性を高めながら事故を減らす。

2)2車線の対面通行だった鉄道下のガードを4車線化し、渋滞を解消する

3)駅を高架化し、南北に通り抜けできるコンコースを整備する

4)駅周辺の地域を自動車から歩行者向けのつくりに転換する

逆に、これまでの沼津駅は非常に不便でした。南北の通り抜けができないつくりになっていたのです。

たとえば沼津の土地勘がない人に「駅の改札抜けてすぐの『キラメッセぬまづ』集合で!」とLINEしたとしましょう。しかし地図も見ずに適当に南口から出ようものなら、駅前にあるはずのキラメッセぬまづまで、大きく迂回し徒歩10分以上かかってしまいます。

実は構想は2006年からあり、18年かけてようやく動き出そうとしています。どうしてこれほど長い期間、不便な生活を強いられていたのでしょうか?

1つの理由として、土地収用の難航が挙げられます。

高架化にあたり新貨物ターミナルを設置する必要がありました。この貨物ターミナル用の土地の明け渡しがごく一部で長らく実施されず、2021年2月に県が行政代執行にふみきってようやく目処が付きました。

静岡ローカルの「SBSnews」によると、元地権者として最後まで土地収用に反対していた久保田豊さんは「まだ承諾していない、売っていない、金ももらっていない」と話しています。「沼津市民のためにならない」という理由のようですが、行政代執行が行われたことを踏まえると、この訴えは認められなかった模様です。

どれほど賛成・反対意見があったかは不透明ですが、こういう個人の意見をかぎりなく尊重しているの、現代のよいところでも悪いところでもあるよね…

紆余曲折を経て、2022年の1月にようやく新貨物ターミナルの着工式が行われました。こうした工事の大幅な遅延によって、いつごろ高架化や再開発が終わるのか、目処は立っていません。

本メディアの予想では、このまま工事が順調に進むと仮定しても、たぶん2040年代になるんじゃないでしょうか。そして周辺の整備が終わるのは2050年代に入るかも。

たとえば東京で進む、西武新宿線5.1キロ・4駅の高架化事業は、2023年度着工・2038年の完成予定です。沼津駅周辺の3.7キロにおよぶ本線・御殿場線の高架化、駅の改築、貨物ターミナル整備なども含めると、20年かかるプロジェクトとなるでしょう。ワシ生きとるかな。

総工費は2000億円。周辺の再開発と一体で行うことで、20年後の沼津駅周辺は見違えるような光景となるのではないでしょうか。期待したいところです。

鉄道高架化で進む、半径1km圏の取組み3つ

高架化にともない、街中心地に賑わいを取り戻そうとする運動が「沼津市中心市街地まちづくり戦略」です。

駅周辺をクルマからヒト中心に転換し、住民にも環境にも優しい土地に。全国的なムーブメントになっています。深掘りすると、沼津市独自の特徴がいくつか見えてきます。

大きくは、駅周辺の半径1kmを6つのエリアにグループ分けし、中心地~商業~住宅~健康・文化というタイプごとの開発を行う模様です。

クルマからヒトへ、積極的な住民との対話

今回の再開発では、街の5年~15年後の姿がVR動画で示されるなど、非常に丁寧なものとなっていることがわかります。

鉄道会社のみならず、住民むけのサービスも大幅に改変されるためでしょう。実際、自治体のウェブサイトで掲示されているワークショップや懇話会、シンポジウムなどの履歴を見る限り、住民のあいだで積極的な意見交換が交わされているように思えます。

中期計画の動画をみていきましょう。

まず南口のバスロータリーを大幅に縮小し、駅前広場とします。またラブライブ!のカフェがあるエリアは、芝生広場に。どちらもマルシェ的な屋台や移動販売を誘致していきます。

県道52号(さんさん通り)と県道162号線(外堀通り)の一部は、現在の4車線から2~3車線に減らし、1車線は歩行者用の広場とします。この施策はすでに「OPEN NUMAZU」の一環で、店舗の出展や机・椅子の設置といった社会実験が行われました。

なお、動画ではまだ沼津駅の高架化は実現していません。ハードにあまり手を加えずとも、道路の転用などでも街のにぎわい空間を作れるという、今風のアプローチに思えます。

車両基地と貨物ターミナルを再整理

行政代執行まで行って移転先を確保した車両基地は、今後広大な空き地となります。

その土地をどのように活用するか、いまも議論が活発に進められております。

議論されている案としては、

・公共公益施設の導入

・防災公園としての整備

などがあります。

鉄道跡地の活用としては、東京の高輪ゲートウェイエリアや大阪のうめきたエリアが現在鋭意開発中です。名古屋でも、ささしまライブ周辺が2006年ごろから2017年頃まで再開発されていました。現在はホテル・オフィス・大学が集まる一大繁華街となっています。

沼津でも、図書館・大学などの教育施設、保育園・病院などの公共施設、新しいホテルやBtoB・BtoCビジネスの拠点ができれば、きっとおもしろい街になるはずです。

九州の事例から「芝生広場」を造成

沼津市の「中心市街地まちづくり戦略」では、参考として宮崎県日向市の駅前が示されています。

日向市では、日向市駅前を改良し、駅前に芝生を用いた大規模な広場の整備が実施されました。これにより歩行者・自転車が45%増加、イベント集客数は7.3倍となり、まちづくりの成功事例とされています。

沼津でも同様に、これまで一般車のロータリーとして活用されてきた駅前広場を大幅に改装し、芝生のあるヒト中心の広場への転換を目指しています。

駅前に賑わいをつくり、集まった人々を商店街へ誘導していく。そして住宅や商業、観光のエリアへと繋いでいくというものです。

こうなると、このまちが住民向けのものになるのか、それとも労働者なのか、観光客なのか。それぞれのターゲットに対してどのようなハード・ソフトの整備がされていくか。いろいろと気になります。

コンパクトシティとしてのポテンシャル

沼津にもコンパクトシティとしての魅力はあります。なによりも、富士山・伊豆半島・箱根の中間に位置し、鉄道やクルマでのアクセスの高さと食文化があります。観光客、とくにインバウンドの拠点として魅力的な土地となるのではないでしょうか。

また、まちが「く」の字型に折れ曲がり、東に海、南部は山間地域であるため、必然的に住宅は北部の狭い地域に集中します。

実際、日本経済新聞「ふるさとクリック」では、沼津市の集住率は85.7%と高く、さらに徐々に高まりを見せています。

本メディアからの提案

この章では管理人の「こうなったらもっといいのに」というアイデアを置いておきます。

大型駐車場への集約とパークアンドライドの推進

現在の沼津の課題として、小型駐車場が乱立し、街の景観や交通に影響及ぼしていることが挙げられます。

今後、街中心へのアクセスがいま以上に限定されることと、交通網が変わっても住民のクルマから公共交通への転換には時間を要すると予想されることからも、商業施設を交えた大型の立体駐車場が必要です。街の北と南に大型の立体駐車場を整備し、駅前まで無料あるいは低価格のシャトルバスを高頻度運行してみるのはどうでしょうか。

結果として街中心部の交通量が減少するほか、通勤に利用されることで周辺の商業施設への賑わい、景観の改善、空き地の有効活用などの効果が見込めると思います。

川を活用した観光向け交通の整備

大阪万博では海遊館と夢洲、さらに神戸港まで船を運行する案が浮上しています。

沼津は駅から200メートル南下した場所に清流「狩野川」が流れています。鮎とワサビで有名な狩野川は伊豆半島から沼津を経由して駿河湾に流れ込んでおり、この川を活用した観光客向けの交通網が整備できそうです。

すでに「我入道の渡し船」と呼ばれる木造和船が1997年から土日を中心に動いており、この活動をさらに大きくするのはどうでしょうか。

具体的には、駅に降り立った観光客に駅前から商店街を歩いてもらい、あゆみ橋から我入道を経て、沼津港を結ぶというもの。

沼津港には魚市場や水族館が存在し、大型の水門「びゅうお」もあります。天気が良ければ、海と富士山のコラボレーションも楽しめます。

観光客に、船移動の非日常、富士山というインスタスポット、観光地アクセスという3つの価値を提供できる施策になるのではないでしょうか。

また、もし外海に出ることが許されるのであれば、市南部にある淡島エリアを結んでみても良さそうです。淡島にはラブライブの聖地として注目を浴びた神社のほか、水族館やカフェなどの観光資源があります。

ライトアップされた遊歩道やホテルもあり、島全体がテーマパーク化されているといっても過言では無いでしょう。観光の起爆剤として活用が期待されます。

まとめ…住民参加型も、「静岡らしさ」不在な再開発

密度の高い住宅・商業地区と、移動のしやすさがコンパクトシティでは重要です。今回のJR高架化により、分断されてきた道路交通が円滑になることで、沼津周辺がさらに住みやすい街となるポテンシャルがあります。

特に、今回のプロジェクトが有望な理由として、住民向けの説明や意見交換の場を多数用意していること、そして様々な年代層との対話を通じて、明確な5~15年先の将来像を示していることです。

通常は建物や駅前広場など1つの面のみのイメージで進むプロジェクトが、駅周辺の未来像を非常に噛み砕いた状態で明示していることが、他の再開発が進む街にとってのよい参考事例になりそうです。

気になるのは「ヒト」中心の街並みがどのように形作られていくかです。たとえば新潟ではITを駆使したオフィスが、岐阜では大規模なタワマンや商業施設の存在が将来像として描かれています。

加えて、バスやタクシーなど交通弱者向けのインフラがどのように整えられるか、どのようなサービスが実装されるかが、まだ全容は不透明です。

また、街自体に明確なカラーが与えられていないことも気がかりです。全国には「歴史の街」「本の街」「ものづくりの街」などがあり、それぞれのまちづくりに一役買っていますが、沼津にその明確な”枕言葉”がないように思えます。

魚なのか、水都なのか、アニメなのか、観光客向けの明確な打ち出しがあれば面白くなりそうです。

コンセプトがあれば、たとえば駅前空間を活用したマルシェにおいても、朝市で新鮮や野菜や魚を売りに出したり、アニメ作品のイベントを開催するなどの試みが実現します。

単に小規模事業者が乱立してコーヒーや軽食を提供するだけではなく、沼津らしい街とは?という視点が、外部の人間からするともっとあってもいいんじゃないかと、この記事を書きながら感じた次第です。

今後どのように議論が進んでいくか、注目したいところです。

★都市データ★

静岡県沼津市

面積:186.96km2

総人口:186,221人

(推計人口、2022年6月1日)

人口密度:996人/km2

参考文献

産経新聞

「大阪万博 会場への〝渡船〟実現性は 大阪ー神戸航路に高まる期待」

Youtube

なぜ沼津駅の高架化はここまでこじれた?市と反対派の30年(静岡県)